PHOTO

CIVITAVECCHIA – Non c’è odio e neanche rancore nelle sue parole. Lo sguardo è sereno, grazie alla famiglia che lo cura con amore ogni giorno, e sulle spalle porta oltre un secolo di vita ed un appellativo, quello di Imi.

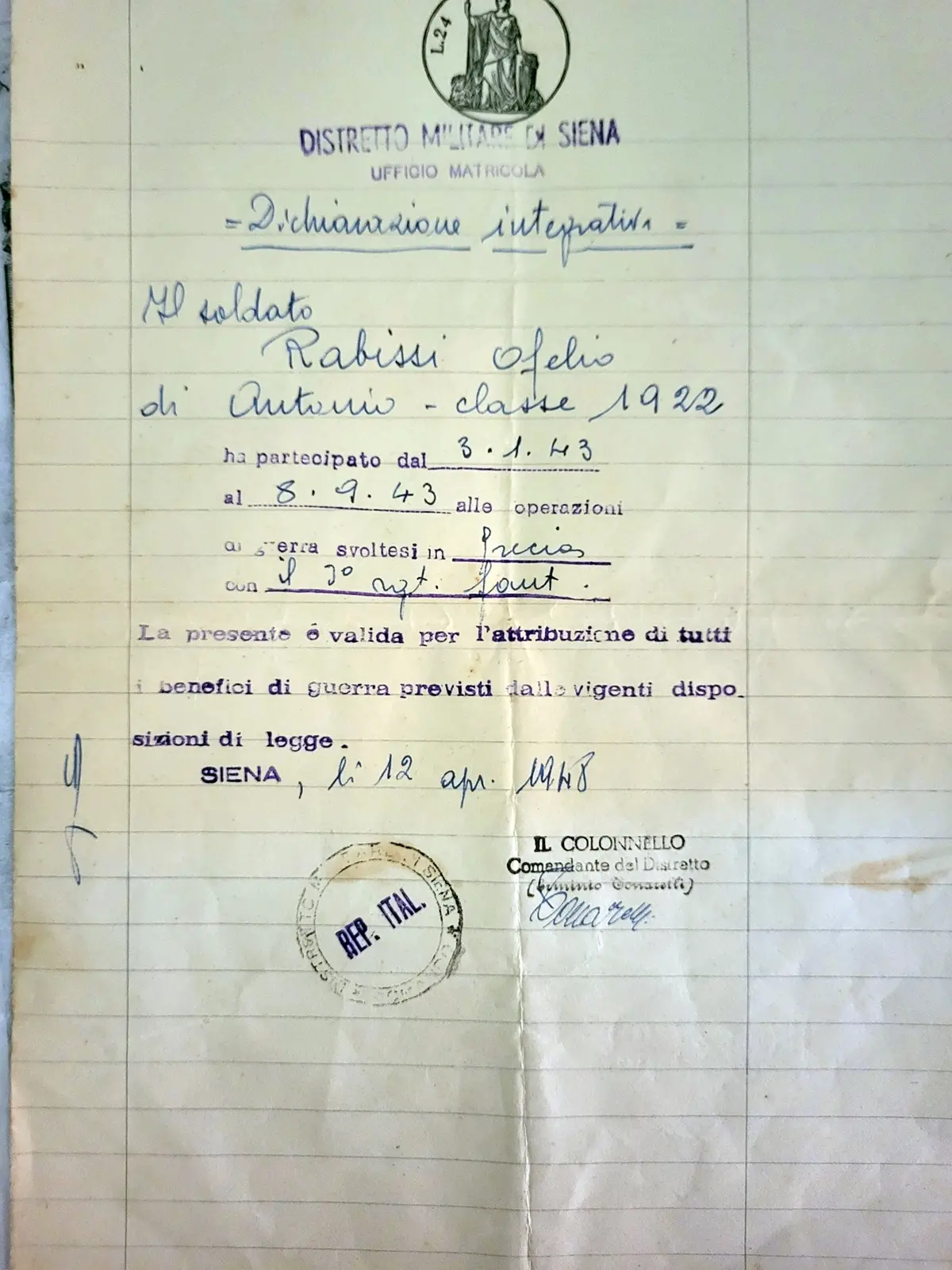

Lui è Ofelio Rabissi, classe 1922, uno degli ultimi internati militari italiani ancora in vita, catturato e spedito in un campo di lavoro in Germania: dopo l’8 settembre 1943, poco più che ventenne, aveva infatti deciso di non aderire alla Repubblica di Salò.

In totale gli Internati militari furono circa 700mila, una gran parte del Regio Esercito. C’è chi ce l’ha fatta, ed è tornato a casa: per loro però nessun riconoscimento, ma spesso indifferenza. Di altri non si seppe più nulla. Oltre 50mila morirono nei campi, patendone le drammatiche condizioni, altrettanti morirono di fame e di malattia.

Il sorriso e la simpatia di Ofelio Rabissi, seduto sulla sua poltrona nella casa di Civitavecchia, insieme alla figlia Francesca, non fanno pensare ai suoi 102 anni. Eppure oggi lui è uno degli ultimi testimoni di un periodo cruciale della storia italiana. La memoria non è più quella di qualche anno fa, ma le sue parole sono preziose oggi. Ricorda di quando lavorava la terra, vicino Montalcino, in Toscana, con la sua famiglia. Poi arrivò il momento di vestire la divisa italiana.

«Terzo Reggimento Fanteria. Mi mandarono a Messina, sono stato fortunato - ricorda Rabissi - perché i miei coetanei del mio paese furono mandati in Russia e non tornarono più». Era il 1942. Da Messina il fante Rabissi venne trasferito ad Atene: quindici giorni di viaggio e poi nuovamente via, a Zante, fino alla firma dell’Armistizio con gli Alleati. L’eco arrivò fino in Grecia, ma secondo i racconti che lo stesso Rabissi fece nel corso degli anni, i soldati italiani si sentirono di fatto abbandonati a loro stessi. Poche informazioni. Poche notizie. Direttive pressoché nulle. Il 14 settembre 1943 sbarcò nuovamente al porto di Atene e da lì, con un convoglio tedesco, mandato fino a Vienna, dove arrivò nei primi giorni di ottobre.

C’era da scegliere: aderire o meno alla Repubblica di Salò. Nessuno lo fece e così vennero mandati in campi e fabbriche della Germania, come lavoratori. Ma in realtà il trattamento era simile a quello dei campi di concentramento.

«Pidocchi e fame» è la frase che ripete Rabissi nel suo racconto. «Pidocchi e fame - ha spiegato - questo ricordo. Bisognava lavorare, i tedeschi ci controllavano: ma chi ne aveva voglia. E poi con quelle temperature». Si arrivava anche a dieci gradi sotto zero, si lavorava per 12 ore, senza mangiare, senza grandi riposi. «Eravamo in una fabbrica a Dresda - ricorda ancora Rabissi - facevamo le fosse anticarro. Quando sentivamo l’allarme aereo che annunciava l’imminente bombardamento ci mettevamo in mezzo ai campi». Gli aerei, come ha raccontato più volte il fante Rabissi, sganciavano bombe incendiarie. I palazzi, anche quelli più alti, venivano giù, si sgretolavano. «Pidocchi e fame - ripete Rabissi - da mangiare avevamo davvero poco. Qualche rapa e del pane, quello nero. Niente più. Ci si arrangiava, anche con i vestiti. Sono rimasto a Dresda per circa due anni. Poi la liberazione, sempre da parte dei tedeschi, che prima ci avevano fatto prigionieri e poi hanno aperto i cancelli».

Dalla fine dell’estate del 1945 iniziò il rientro a casa. Parte del tragitto lo fece in treno, poi a piedi, da un comune all’altro, per rientrare nel paese. Sfinito ed affamato. Passò qualche anno, di lavorare la terra non ne aveva più voglia, così fece domanda in Ferrovia. Venne accolta e si trasferì a Civitavecchia dove iniziò di fatto una nuova seconda vita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA